「十人のおとめのたとえ話」

神さまによってこの世界は造られました。そして神さまがこの世界を終わらせるときが来ます。それを「終わりの日」と言いますが、いつ来るのか誰も知りません。神さまだけがご存じなのです。「終わりの日」にはイエスさまが天から再びわたしたちのもとに来られます。それを「再臨(さいりん)」といいます。イエスさまの再臨の日、生きている人もそれまでに死んでいる人も起こされてイエスさまの前に集められ、罪が裁かれるのです。これが「最後の審判」です。終わりの日とか最後の裁きというと恐く思いますが、イエスさまが来てくださるのですから、わたしたちにとっては神さまからの恵みを喜ぶときなのです。今日のたとえ話は、イエスさまの「再臨」に備えて、わたしたちがどのように準備をして生きていったらよいかを教えてくれています。

花婿の到着を花嫁の付添人の十人のおとめが待っていました。ユダヤでは結婚のお祝いの婚宴は花婿の家で行われます。花婿が花嫁を迎えに行くのですが、途中で家々に寄って結婚の報告をしたり、婚宴に招待したりするので到着が夜遅くになります。ですからそれぞれともし火を持ち、待っている間に明かりが消えてしまわないように油を用意しておかないといけませんでした。花嫁の家の前で十人のおとめが花婿を待っていましたが、花婿はなかなか到着しません。とうとう待ちくたびれて、十人みんな眠り込んでしまいました。

真夜中になって突然、「花婿だ。迎えに出なさい」と叫ぶ声がしました。おとめたちはすぐ目を覚まして自分のともし火に火を点けました。賢い五人のおとめたちは壺に用意していた油を足すことができました。ところが五人の愚かなおとめたちは、花婿が遅れた時のための油を用意していませんでした。そこで賢いおとめたちに「油を分けてください。わたしたちのともし火は消えてしまいそうです」と頼みました。すると賢いおとめたちは「分けてあげるほどはありません」と答えました。愚かなおとめたちはあわてて買いに出かけて行きましたが、行っている間に花婿たちの行列が到着してしまいました。賢いおとめたちは、ともし火をもって一緒に入り、扉が閉められてしまいました。遅れてきた愚かなおとめたちは中へいれてもらえませんでした。

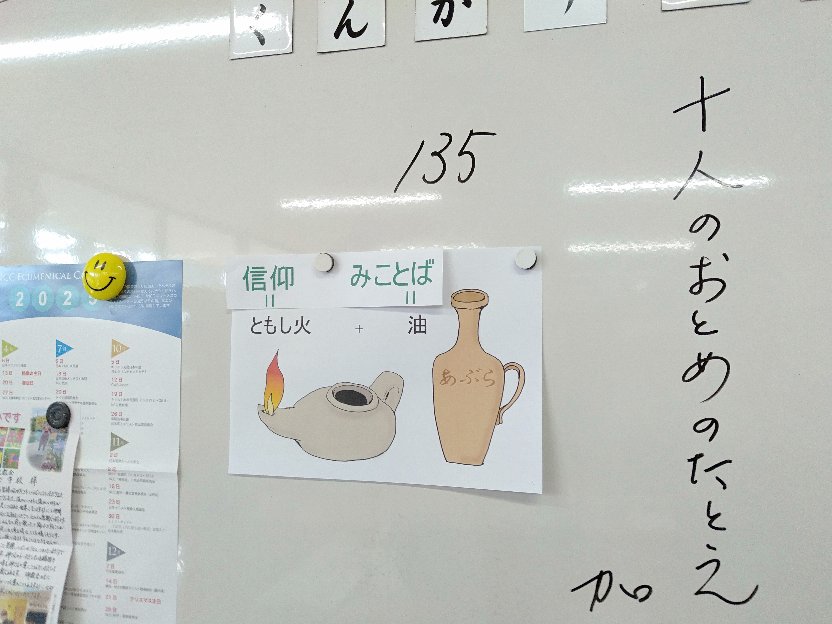

このたとえ話の「花婿」は、イエスさまが再臨の日にわたしたちのところへ来てくださることを示しています。イエスさまが来られるまで、わたしたちは賢いおとめたちのように備えておくことが大切であることわかります。ここで言う、ともし火は信仰、油はみ言葉を指していると言えます。イエスさまに信頼して歩むことができるよう、み言葉に聞き続けなければ、信仰の灯を保つことはできません。

わたしたちも賢いおとめたちのようにいつでも花婿であるイエスさまをお迎えできるよう、ちゃんと備える者でありたいと願いますが、わたしたちは完ぺきな人間ではありません。決して賢いおとめたちではありません。神さまよりもすぐ自分の思いを優先させてしまうような罪をかかえた愚かなおとめたちなのです。とすると、このたとえ話の最後まで聴くと、わたしたちはこの愚かなおとめたちのように準備が整えられなくて、天の国に招かれず扉を閉められてしまうのではないかと怖く感じるかもしれません。でもそもそも賢いおとめたちと愚かなおとめたち十人は婚宴に招かれていました。これは神さまの一方的な恵みによるものです。愚かなおとめであるわたしたちの罪を赦すためにイエスさまが十字架にかかって死んでくださいました。わたしたちはもうすでに罪を赦された者とされています。再臨のイエスさまは最後の裁きの日にすべての人間を裁かれるわけですが、それと同時に罪を赦す救い主であるわけです。罪赦されて天の婚宴に招かれているわたしたちは、この終わりの日が来て、再臨のイエスさまをいつお迎えしてもよいように、この恵みに応えて待ちたいと思います。これからも聖書のみ言葉に聞いてイエスさまを信じ、喜びと希望を持って生きていきたいですね。